| Johanna Send und Dr. Wolfgang Send - GbR - |

| Johanna Send und Dr. Wolfgang Send - GbR - |

2. Zoologisches Institut der Universität Göttingen

3. Lehrerverbände und Vortragstätigkeit

4. Institut für Strömungsmechanik der TU Braunschweig

5. Naval Postgraduate School, Monterey (Kalifornien, USA)

Göttingen ist schon seit Beginn des letzten, des 20.Jahrhunderts ein Ort, an dem das Fliegen im Allgemeinen, aber auch der Schwingenflug im Besonderen zu Hause gewesen ist. 1907 ist die spätere Aerodynamische Versuchsanstalt gegründet worden unter maßgeblicher Beteiligung von Ludwig Prandtl, der auch ihr erster Direktor wurde. Ein ausführliche Darstellung der Geschichte des heutigen Standortes Göttingen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V. bietet das Archiv des DLR. Dort findet sich auch mehr zu Ludwig Prandtl über sein Leben und sein wissenschaftliches Wirken.

Die ersten künstlichen Vögel wurden von Erich von Holst um 1940 gebaut während seiner Zeit am Zoologischen Institut der Universität Göttingen. Die Anleitungen hierzu hat Karl Herzog später zusammengestellt. Schon zu dieser Zeit haben Wissenschaftler der damaligen Aerodynamischen Versuchsanstalt mit Zoologen der Universität zusammengearbeitet. Zu nennen ist insbesondere Dietrich Küchemann.

Literatur:

Karl Herzog, Anatomie und Flugbiologie der Vögel,

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1968

Erich von Holst, Untersuchungen zur Flugbiophysik, I.

Messungen zur Aerodynamik kleiner schwingender Flügel, Biol.

Zentralblatt

Band 63, Heft 7/8, Juli/August 1943, 289-326.

Erich von Holst und Dietrich Küchemann,

Biologische

und aerodynamische Probleme des Tierfluges, Die Naturwissenschaften

1941,

29. Jahrgang, Heft 24/25, 348-362.

An den Anfang

2. Zoologisches Institut der Universität Göttingen

Seit

1985 ist diese traditionsreiche Zusammenarbeit durch glückliche

Umstände

wieder belebt worden. Bei einer einwöchigen Veranstaltung der

Universität,

auf der deren naturwissenschaftliche Institute herausragende

Forschungen

präsentierten, lernten sich Wolfram Zarnack und Wolfgang Send

kennen.

Wolfram Zarnack untersuchte mit einer weltweit einzigartigen Methode

den

Flug von Insekten

im Windkanal. Wolfgang Send hatte durch seine Tätigkeit die

Kenntnisse

von den Kräften, die die Luft auf die Flügel von Flugzeugen -

hier der Insekten - ausübt. Dieses Gebiet wird Instationäre

Aerodynamik genannt und geht als wissenschaftliche Fragestellung

auch

auf Ludwig Prandtl zurück. Aus dieser bis heute andauernden

Zusammenarbeit

ging eine weitgehende Klärung hervor, welche zentralen Mechanismen

den Schwingenflug der Vögel und Insekten beherrschen.

Seit

1985 ist diese traditionsreiche Zusammenarbeit durch glückliche

Umstände

wieder belebt worden. Bei einer einwöchigen Veranstaltung der

Universität,

auf der deren naturwissenschaftliche Institute herausragende

Forschungen

präsentierten, lernten sich Wolfram Zarnack und Wolfgang Send

kennen.

Wolfram Zarnack untersuchte mit einer weltweit einzigartigen Methode

den

Flug von Insekten

im Windkanal. Wolfgang Send hatte durch seine Tätigkeit die

Kenntnisse

von den Kräften, die die Luft auf die Flügel von Flugzeugen -

hier der Insekten - ausübt. Dieses Gebiet wird Instationäre

Aerodynamik genannt und geht als wissenschaftliche Fragestellung

auch

auf Ludwig Prandtl zurück. Aus dieser bis heute andauernden

Zusammenarbeit

ging eine weitgehende Klärung hervor, welche zentralen Mechanismen

den Schwingenflug der Vögel und Insekten beherrschen.

Literatur:

Zarnack, W., Flugbiophysik der Wanderheuschrecke Locusta

Migratoria L., I. Die Bewegungen der Vorderflügel, J. comp.

Physiol.,

78 (1972), 356-395.

Zarnack, W., A transducer rcording continuously

3-dimensional

rotations of biological objects, J. comp. Physiol., 126 (1978), 161-168.

Send, W., The Mean Power of Forces and Moments in

Unsteady

Aerodynamics, ZAMM 72 (1992), 113-132.

Send, W., Basic Description of Animal Flight, Proc.

22nd

Göttingen Neurobiology Conf. (1994), Vol. II, 273-274.

Send, W., Aerodynamik des Tierflugs, MNU 47/3 (1994),

131-142.

Das Verfahren, das Prof. Zarnack einsetzt, zeichnet sich durch Verwendung winziger elektrischer Spulen (1 mm Durchmesser, 80 Windungen) in einem elektromagnetischen Feld aus. Mehrere Spulen sind auf den Flügeln des Tieres mit Wachs festgeklebt und zeigen in verschiedene Richtungen. Das Insekt sitzt, wiederum mit Wachs fixiert, auf einer Waage und fliegt, sobald ihm der Wind um die Fühler weht. Wanderheuschrecken sind sehr "kooperationsfreudig", denn Fliegen ist ihr Lebensinhalt.

In Wolfram Zarnacks Labor:

Heuschrecke wird prepariert: locust_prepared.mpg

(2.0 MByte)

Heuschrecke im Windkanal:

locust_flying.mpg (2.1MByte)

Kurse

bei Wolfram Zarnack an der Universität Göttingen.

Wenn

das Tier fliegt, werden in den Spulen zeitlich veränderliche

elektrische

Spannungen induziert. Die Spannungen werden aufgezeichnet und

ausgewertet.

Eine Eichung und Umrechnung der Signale liefert die instationäre

Kinematik

des Insektenflügels. Es lassen sich drei Hauptbewegungen

feststellen:

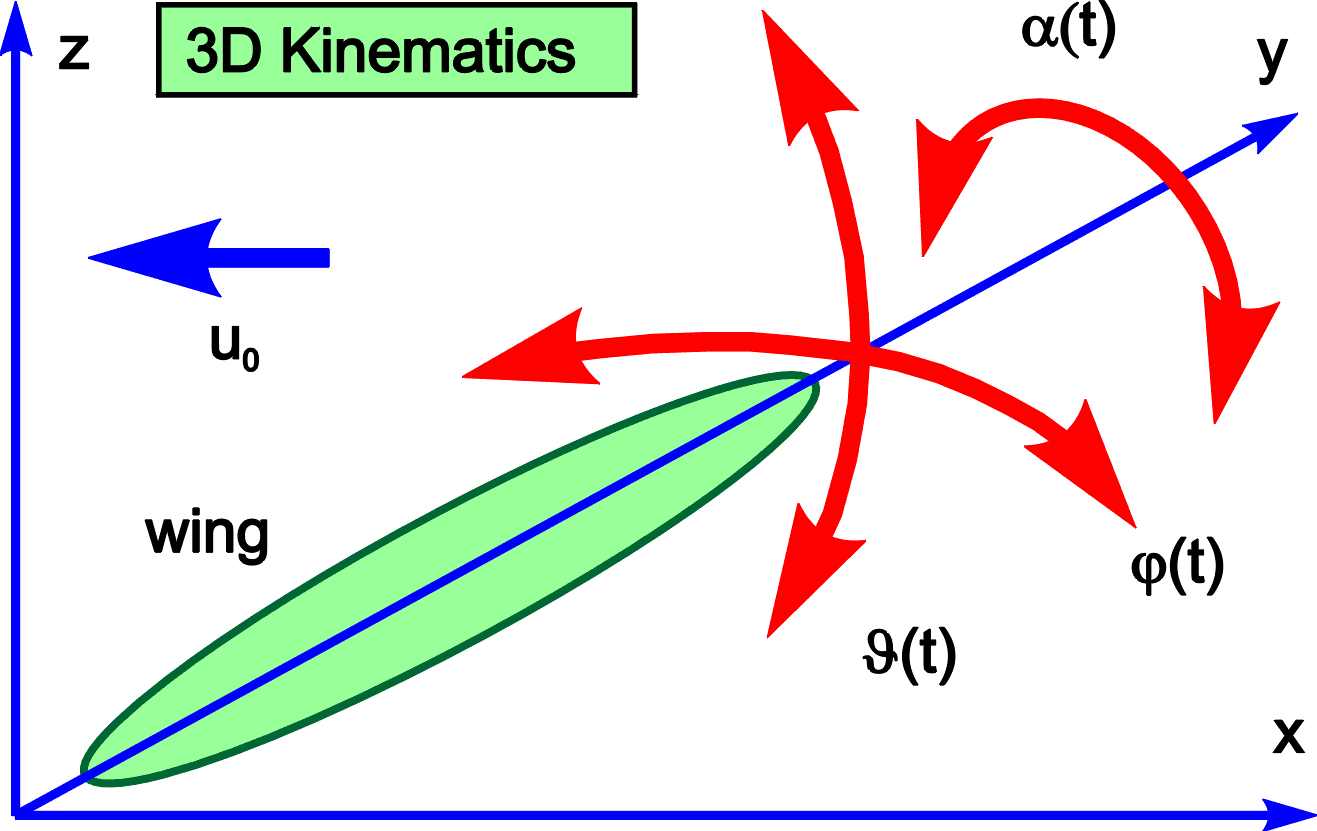

Schlagen, Drehen und Schwenken um die Flügelwurzel (siehe Grafik)

und natürlich die Vorwärtsbewegung (Translation) als vierter

Freiheitsgrad der Bewegung. Diese periodischen Bewegungen haben eine

einheitliche,

sehr konstante Frequenz und einen typischen zeitlichen Bezug

zueinander,

die sogenannte Phasenlage.

Wenn

das Tier fliegt, werden in den Spulen zeitlich veränderliche

elektrische

Spannungen induziert. Die Spannungen werden aufgezeichnet und

ausgewertet.

Eine Eichung und Umrechnung der Signale liefert die instationäre

Kinematik

des Insektenflügels. Es lassen sich drei Hauptbewegungen

feststellen:

Schlagen, Drehen und Schwenken um die Flügelwurzel (siehe Grafik)

und natürlich die Vorwärtsbewegung (Translation) als vierter

Freiheitsgrad der Bewegung. Diese periodischen Bewegungen haben eine

einheitliche,

sehr konstante Frequenz und einen typischen zeitlichen Bezug

zueinander,

die sogenannte Phasenlage.

Amplituden

und Phasenlagen zusammen mit der Frequenz und der Fluggeschwindigkeit

der

Heuschrecke lassen eine theoretische Deutung zu. Im einfachsten Fall

eines

als starr angenommenen Flügels sind dies 10 Parameter, die man

für

einen Vergleich mit der Theorie benötigt (siehe Tabelle). Drei

stationäre

Werte für die drei Freiheitsgrade, ferner die drei Amplituden,

zwei

Phasenlagen relativ zur Bezugsbewegung Drehen, sowie Frequenz und

Geschwindigkeit.

Tatsächlich lassen sich alle diese Größen aus den

Messungen

ableiten. Bedenkt man, dass eine Heuschrecke insgesamt vier Flügel

hat, die auch keineswegs als starr anzusehen sind, dann wird die

Schwierigkeit

deutlich, die Bewegungen der Tiere zu untersuchen und zu deuten.

Amplituden

und Phasenlagen zusammen mit der Frequenz und der Fluggeschwindigkeit

der

Heuschrecke lassen eine theoretische Deutung zu. Im einfachsten Fall

eines

als starr angenommenen Flügels sind dies 10 Parameter, die man

für

einen Vergleich mit der Theorie benötigt (siehe Tabelle). Drei

stationäre

Werte für die drei Freiheitsgrade, ferner die drei Amplituden,

zwei

Phasenlagen relativ zur Bezugsbewegung Drehen, sowie Frequenz und

Geschwindigkeit.

Tatsächlich lassen sich alle diese Größen aus den

Messungen

ableiten. Bedenkt man, dass eine Heuschrecke insgesamt vier Flügel

hat, die auch keineswegs als starr anzusehen sind, dann wird die

Schwierigkeit

deutlich, die Bewegungen der Tiere zu untersuchen und zu deuten.

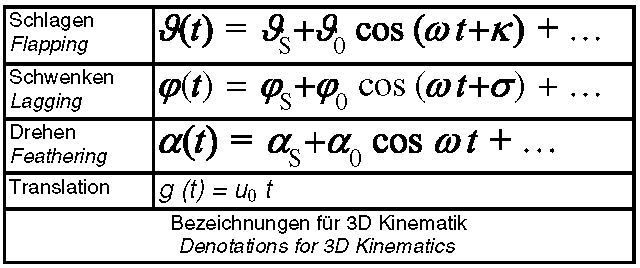

Das nachfolgende Diagramm zeigt, welche Wege Send und Zarnack bei der Deutung der zentralen Mechanismen des Tierflugs gehen. Das Diagramm stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die physikalischen Merkmale des Tierflugs zu analysieren und Experiment und Theorie miteinander zu vergleichen. Hier werden die Leistungen verglichen und eingeordnet, die im Mittel über eine Periode der Flügelbewegung aufgebracht werden. Das Fliegen bei den Tieren beruht auf der Fähigkeit, mit der Flügelbewegung Schubkraft erzeugen zu können. Kraft x Geschwindigkeit ergibt eine Leistung. Bezieht man die Leistungen auf die Flügelfläche und auf die kinetische Energie der angekommenden Luftpartikel pro Volumeneinheit, den sogenannten Staudruck, dann erhält man dimensionslose Leistungsbeiwerte. Diese Beiwerte erlauben eine Interpretation des Leistungsaustausches, der zwischen den einzelnen Freiheitsgraden der Bewegung passiert.

Das

untere linke Bild enthält die Leistung, die bei Auf- und Abschlag

des Flügels aufgebracht wird. Die Leistungsbeiwerte sind als

Schichtlinien

dargestellt. Die Koordinaten stellen die beiden Phasenlagen dar, die

den

Schlag (horizontal) und das Schwenken (vertikal) in Beziehung zur

Drehung

setzen. Die beobachteten Daten in diesem Diagramm zeigen, dass

theoretisch

ein günstiges Zusammenspiel von dem Tier erreicht worden ist.

Besser

ließe sich die Leistung auch theoretisch nicht aufbringen

(minimaler

grüner Bereich). Das obere linke Bild stellt den Beiwert der

erzielten

Schubleistung dar und zeigt, dass die optimale Schubleistung erzielt

wird

(maximal negativ, weil Leistung gewonnen wird). Wenig eingesetzte

Schlagleistung

bei hoher Schubleistung deutet auf einen günstigen Wirkungsgrad.

Die

Rolle von Drehen (rechts, Bild unten) und Schwenken (rechts, Bild oben)

ist so zu verstehen, dass Leistung im Mittel nicht nennenswert

aufgebracht

wird (rote Linie ist null Leistung). Man muss ergänzen: Ohne

Drehen

und Schwenken wären die Schlagmuskeln jedoch gar nicht in der

Lage,

ihre aufgebrachte Leistung in Vortriebsleistung umzusetzen. Zu dieser

Deutung

kommt noch ein Befund, der hier nicht sichtbar wird: Wie sieht die

Flügelstruktur

aus, die diese optimale Bewegung ermöglicht? Es ist gerade diese

perfekte

Abstimmung von Flügelstruktur und den instationären

Luftkräften,

die den Flug der Tiere so effizient macht. Das Bild kann noch einmal in

besserer Qualität betrachtet werden: 3dkin_mpw.pdf

(177 kByte). Das theoretische Modell mit Definitionen und Formeln

findet

sich in Sends ZAMM-Arbeit von 1992.

Das

untere linke Bild enthält die Leistung, die bei Auf- und Abschlag

des Flügels aufgebracht wird. Die Leistungsbeiwerte sind als

Schichtlinien

dargestellt. Die Koordinaten stellen die beiden Phasenlagen dar, die

den

Schlag (horizontal) und das Schwenken (vertikal) in Beziehung zur

Drehung

setzen. Die beobachteten Daten in diesem Diagramm zeigen, dass

theoretisch

ein günstiges Zusammenspiel von dem Tier erreicht worden ist.

Besser

ließe sich die Leistung auch theoretisch nicht aufbringen

(minimaler

grüner Bereich). Das obere linke Bild stellt den Beiwert der

erzielten

Schubleistung dar und zeigt, dass die optimale Schubleistung erzielt

wird

(maximal negativ, weil Leistung gewonnen wird). Wenig eingesetzte

Schlagleistung

bei hoher Schubleistung deutet auf einen günstigen Wirkungsgrad.

Die

Rolle von Drehen (rechts, Bild unten) und Schwenken (rechts, Bild oben)

ist so zu verstehen, dass Leistung im Mittel nicht nennenswert

aufgebracht

wird (rote Linie ist null Leistung). Man muss ergänzen: Ohne

Drehen

und Schwenken wären die Schlagmuskeln jedoch gar nicht in der

Lage,

ihre aufgebrachte Leistung in Vortriebsleistung umzusetzen. Zu dieser

Deutung

kommt noch ein Befund, der hier nicht sichtbar wird: Wie sieht die

Flügelstruktur

aus, die diese optimale Bewegung ermöglicht? Es ist gerade diese

perfekte

Abstimmung von Flügelstruktur und den instationären

Luftkräften,

die den Flug der Tiere so effizient macht. Das Bild kann noch einmal in

besserer Qualität betrachtet werden: 3dkin_mpw.pdf

(177 kByte). Das theoretische Modell mit Definitionen und Formeln

findet

sich in Sends ZAMM-Arbeit von 1992.

Im

Ergebnis muss man festhalten, dass die zentralen Mechanismen beim

Tierflug

heute verstanden sind. Die bewunderswerten und oft noch nicht

verstandenen

Details der Wahrnehmung und Anpassung der Flugsteuerung sind es, die

die

Tiere zu überlegenen Fliegern machen.

Im

Ergebnis muss man festhalten, dass die zentralen Mechanismen beim

Tierflug

heute verstanden sind. Die bewunderswerten und oft noch nicht

verstandenen

Details der Wahrnehmung und Anpassung der Flugsteuerung sind es, die

die

Tiere zu überlegenen Fliegern machen.

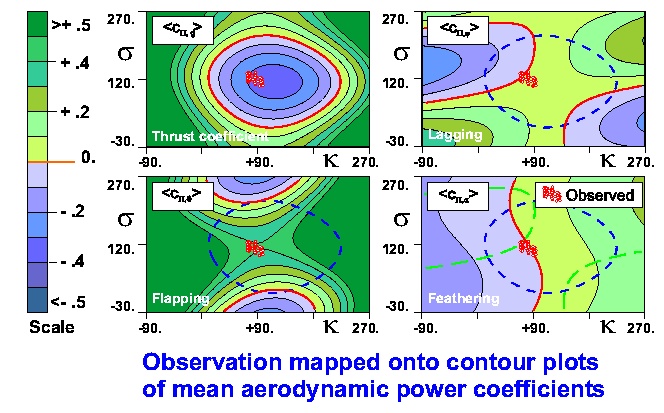

Wenn die zentralen Mechanismen aber prinzipiell so einfach sind, dann müsste es doch auch möglich sein, dies im Experiment mit einem künstlichen Vogel nachzuweisen. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, eine Versuchseinrichtung zu schaffen, mit der man die theoretischen Befunde überprüfen kann. Das Bild zeigt den Rundlauf ANIPROP RL3, der auch kommerziell bei ANIPROP GbR zu erwerben ist für eigene Untersuchungen und Experimente. Der künstliche Vogel bringt nur Leistung beim Schlag auf. Eine eingehendere theoretische Untersuchung zeigt, dass Schlagen und Drehen für die Schuberzeugung ausreichen, wobei die Drehung passiv durch die Wirkung der Luftkräfte verursacht wird.

Literatur:

Send, W.,Scharstein, F., Artificial Bird in Tethered

Flight - Demonstration amd Aerodynamics, in Biona Report 13 - Motion

Systems,

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1998, 195-196.

(Weitere Quellen folgen noch)

Diese grundlegenden Erkenntnisse haben Wolfgang Send 1999 dazu

gebracht,

ein Forschungsprogramm innerhalb des DLR anzuregen, das sich mit den

Möglichkeiten

der technischen Nutzung der Mechanismen beim Tierflug beschäftigt.

Die enorme Adaptionsfähigkeit der fliegenden Lebewesen ist

Vorbild,

neue Transportflugzeuge in der zivilen Luftfahrt fü die momentanen

Strömungsverhältnisse "sensibler" und damit auch effektiver

zu

machen. November 2000 bis Februar 2001 liefen Vorversuche, die

instationären

Strömungsfelder hinter einer Modelltragfläche auf solche

Merkmale

hin mit modernsten Messverfahren (PIV,

Particle Image Velocimetry) zu analysieren. An

den Anfang

3. Lehrerverbände und Vortragstätigkeit

Seit Wolfgang Send bei einem Vortrag zur Aerodynamik des Tierflugs an der Universität Essen 1995 erstmals den Rundlauf mit den Experimenten zur Physik des Fliegens vorgestellt hat, sind in den Folgejahren bis heute zahlreiche Einladungen zu Vorträgen bei Lehrerverbänden, in physikalischen Kolloquia, an Museen und bei Ausstellungen erfolgt. Anlässlich der Einladung zu einem Hauptvortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Jena 1996 ist eine Arbeit entstanden, die die voranstehenden physikalischen Zusammenhänge mit den Mitteln der Mathematik und Physik der Oberstufe an Gymnasien verständlich macht:

W. Send, Der Mechanismus des Schwingenflugs (0.3 MByte), Hauptvortrag DPG Jahrestagung Jena 1996, Fachverband Didaktik der Physik.

Diese Arbeit ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der oben zitierten MNU-Arbeit von 1992, in der noch die grafischen Darstellungen zur Schuberzeugung beim Schwingenflug als auf Schulniveau nicht vermittelbar dargestellt wurden.

4. Institut für Strömungsmechanik der TU Braunschweig

Am dortigen Institut wurden unter Leitung von Prof. Hummel (seit

2001

im Ruhestand) die theoretischen Ansätze für die

Erzeugung

von Schubkraft mit den Mechanismen des Schwingenflugs von Mathias Neef

im Rahmen eines Graduiertenkollegs untersucht. Gegenstand der Arbeit

ist

die Verwendung moderner numerischer Verfahren zur Lösung des

3D-Umströmungsproblems

für eine schwingende Tragfläche. Die Promotion ist inzwischen

abgeschlossen. Eine Zusammenfassung

führt weiter auf das Dokument. Es liegt vollständig bei der

Bibliothek

der Technischen Universität Braunschweig als PDF Dokument vor (ca.

85 MByte) und kann von der Seite mit der Zusammenfassung kopiert

werden.

An

den Anfang

5. Naval Postgraduate School, Monterey (Kalifornien, USA)

Unter Leitung von Prof. Max Platzer sind seit mehreren Jahren

eingehende

Untersuchungen zur Schuberzeugung mit Schwingenflug gemacht worden. Zu

Max Platzer und seinem Mitarbeiter Prof. Jones besteht seit Jahren ein

enger Kontakt (trifft nicht mehr zu, Stand 2017). An

den Anfang